Más allá del aula: Estrategias comunitarias ante la exclusión educativa de adolescentes haitianos en Tijuana

Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos

Más allá del aula: Estrategias comunitarias ante la exclusión educativa de adolescentes haitianos en Tijuana

Por Olga ODGERS-ORTIZ Paulina OLVERA-CÁÑEZ

El Colegio de la Frontera Norte Espacio Migrante

Resumen

Este artículo sistematiza una experiencia de intervención comunitaria impulsada por Espacio Migrante –una organización de la sociedad civil– dirigida a adolescentes haitianos inscritos en una secundaria pública de Tijuana, Baja California. Aunque formalmente escolarizados, estos estudiantes enfrentan exclusión educativa debido a barreras lingüísticas, rezago académico y falta de apoyos institucionales. En respuesta, se desarrolló un modelo de intervención extraescolar, de acompañamiento académico, lingüístico y psicosocial, facilitado por estudiantes universitarios. El modelo se basa en la atención personalizada, la creación de vínculos de confianza y el uso de estrategias lúdicas y flexibles para favorecer el aprendizaje. A lo largo de este trabajo, se describen los antecedentes, las fases piloto y los componentes del modelo, así como sus principales ventajas y limitaciones. Esta intervención no pretende sustituir las obligaciones estatales en materia de educación, sino mostrar lo que puede lograrse desde la sociedad civil ante la exclusión cotidiana de adolescentes migrantes en el sistema escolar.

Palabras clave: educación de personas migrantes; exclusión educativa; adolescentes haitianos; intervención comunitaria; Tijuana; sociedad civil.

1. Introducción

Aunque en años recientes se han desarrollado esfuerzos institucionales para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes en México, la inclusión formal en el sistema educativo no siempre se traduce en una participación efectiva en los procesos escolares. Este desajuste es particularmente notorio en contextos con una importante presencia de población migrante no hispanohablante, como es el caso del municipio fronterizo de Tijuana, donde la llegada de familias haitianas ha planteado retos específicos para las escuelas públicas locales.

Un ejemplo de ello es la situación que prevalece entre adolescentes haitianos inscritos en la secundaria pública Alba Roja. A pesar de estar formalmente escolarizados, muchos de ellos no comprenden el idioma español –o lo entienden solo de manera muy incipiente–, enfrentan un rezago educativo importante y desconocen aspectos básicos del funcionamiento escolar. Estas condiciones les impiden seguir el ritmo de las clases, participar activamente en el aula, socializar con sus compañeros y, de manera general, tener una experiencia positiva en el ámbito escolar. Como resultado, experimentan aburrimiento, frustración, aislamiento y, en muchos casos, desatención por parte de sus docentes, quienes carecen de las condiciones y las herramientas adecuadas para responder a sus necesidades específicas, comenzando por el hecho de no compartir con ellos un idioma común.

Ante esta forma de exclusión cotidiana que ocurre dentro de la escuela, pero fuera de los márgenes del aprendizaje significativo, la organización de la sociedad civil Espacio Migrante desarrolló un modelo de intervención educativa comunitaria: el Club de Tareas. Esta iniciativa busca ofrecer un espacio de acompañamiento académico, lingüístico y psicoemocional a estudiantes haitianos, partiendo del reconocimiento de que la escolarización efectiva exige mucho más que la matrícula escolar.

El presente artículo tiene como objetivo sistematizar esta experiencia, enmarcándola en el contexto de la migración haitiana en Tijuana y los desafíos estructurales de la inclusión educativa. Se describen las condiciones que motivaron el surgimiento del Club de Tareas, las fases piloto de su implementación, el modelo de intervención construido desde la práctica y los aprendizajes obtenidos durante el proceso.

2. Antecedentes

2.1. La migración haitiana en tránsito por México

Desde mediados de la década de 2010, México ha experimentado un incremento sostenido en la llegada de personas de origen haitiano. Muchas de ellas con la intención de continuar su trayecto hacia Estados Unidos para solicitar asilo, pero obligadas a permanecer en el país por períodos prolongados. En particular, la ciudad de Tijuana, en la frontera norte, se ha consolidado como un punto de arribo, estancia e incluso asentamiento –voluntario o involuntario– para familias haitianas. Mientras algunas llevan años residiendo en la ciudad, otras continúan en situación de movilidad.

Los flujos migratorios haitianos en esta región se han caracterizado por su heterogeneidad: arriban personas con trayectorias migratorias extensas –frecuentemente iniciadas desde Brasil, Chile u otros países latinoamericanos–, con distintos niveles de escolarización, dominio de idiomas –creole haitiano, francés, portugués o español– y en condiciones diversas de documentación migratoria e inserción laboral. Esta diversidad complejiza los procesos de integración en las instituciones locales, especialmente en el ámbito educativo.

En este contexto, cobra relevancia la noción de «atrapamiento migratorio», que alude a la imposibilidad que enfrentan los solicitantes de asilo para avanzar hacia Estados Unidos debido a políticas restrictivas, mientras persiste la falta de condiciones para regresar al país de origen. Como consecuencia, deben enfrentar estancias forzadas de larga duración en ciudades fronterizas como Tijuana, marcadas por la incertidumbre jurídica, la precariedad económica y un acceso limitado a derechos básicos.

En el caso de las familias haitianas, el atrapamiento migratorio ha tenido efectos especialmente severos sobre niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales han permanecido durante meses –e incluso años– fuera del sistema educativo, ya que la prolongada espera para cruzar, alimentada por la esperanza de una salida inminente que nunca se concreta, lleva a las familias a postergar su inscripción escolar. Esta situación ha dado lugar a procesos de desescolarización acumulada que incrementan el rezago educativo y complejizan aún más la eventual integración escolar y social de los menores en México.

2.2. Escolarización formal de niñas, niños y adolescentes migrantes en México y Baja California

El marco jurídico mexicano reconoce el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la educación, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Sin embargo, más allá de los múltiples obstáculos administrativos para la inscripción formal de los menores, la experiencia cotidiana de los estudiantes migrantes revela importantes brechas entre el acceso formal a las escuelas y su inclusión real en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Estas brechas se acentúan en el caso de adolescentes no hispanohablantes, como los jóvenes haitianos recién llegados a México. Aunque logran inscribirse en escuelas públicas, con frecuencia no cuentan con apoyos lingüísticos, materiales ni pedagógicos suficientes para integrarse efectivamente en el aula. Además, enfrentan obstáculos vinculados a la falta de documentación oficial, el desconocimiento del sistema escolar mexicano, aunados a numerosas situaciones de discriminación y racismo, tanto por parte de sus pares como del personal docente.

"En el caso de las familias haitianas, el atrapamiento migratorio ha tenido efectos especialmente severos sobre niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales han permanecido durante meses –e incluso años– fuera del sistema educativo"

En Baja California, y particularmente en Tijuana, la respuesta institucional ha sido limitada ante el crecimiento de la demanda por parte de la población migrante. Si bien existen esfuerzos aislados, como la intervención puntual del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), no se cuenta con un sistema articulado de apoyo lingüístico, académico o psicosocial para adolescentes migrantes en condiciones de rezago educativo y exclusión lingüística.

2.3. La secundaria pública como escenario de inclusión/exclusión

La experiencia en la Secundaria Alba Roja de Tijuana ilustra con claridad las limitaciones de una inclusión escolar que se detiene en la matrícula. A partir de una intervención exploratoria –descrita más adelante– se pudo identificar que, aunque los estudiantes haitianos lograron ser inscritos, su desconocimiento del español –o su dominio limitado– y su rezago académico les impidieron seguir las clases con normalidad. Esta situación generó una serie de efectos negativos: aburrimiento, desmotivación, aislamiento social y exclusión pedagógica. Además, los docentes no contaban con recursos ni preparación para atender sus necesidades específicas, y la barrera lingüística hacía inviable cualquier intento de comunicación efectiva.

Así mismo, los estudiantes haitianos enfrentaban obstáculos adicionales: desconocían aspectos básicos del funcionamiento de la escuela –como el rol de los prefectos o del área de orientación–; algunos no contaban con uniforme completo ni con recursos para adquirirlo; otros padecían problemas de salud no atendidos, como la necesidad de lentes. En varios casos, se documentaron situaciones de acoso escolar o actitudes xenófobas por parte de otros estudiantes o incluso de otros padres de familia y del personal docente, sin que existieran canales claros de atención o denuncia.

Este panorama puso en evidencia la necesidad de explorar formas alternativas de acompañamiento educativo que permitan atender, de manera más cercana e integral, las condiciones de exclusión que viven estos adolescentes y que vayan más allá de lo que las escuelas públicas locales pueden ofrecer.

3. El inicio del Club de Tareas

3.1. Primera etapa piloto

La intervención educativa que dio origen al Club de Tareas comenzó durante el segundo semestre del ciclo escolar 2023-2024, como una colaboración entre la organización Espacio Migrante y la secundaria pública Alba Roja. Esta primera experiencia fue posible gracias a la invitación del PROBEM y consistió en impartir clases de español una vez por semana, durante el horario escolar y en las instalaciones de la escuela.

La iniciativa buscaba atender la necesidad urgente de los estudiantes haitianos de adquirir habilidades lingüísticas básicas en español para poder desenvolverse en el entorno escolar. Para ello, dos profesoras –una voluntaria mexicana y una persona haitiana bilingüe que forma parte del programa de Justicia Lingüística de Espacio Migrante– impartieron clases de español de una hora, una vez por semana. Sin embargo, esta primera etapa evidenció rápidamente los límites del modelo implementado. Las clases se realizaban en condiciones poco favorables: no se contaba con un aula adecuada; los estudiantes debían ausentarse de sus clases regulares para asistir a la lección de español –lo que generaba tensiones en su formación académica general–; el tiempo destinado era insuficiente; y las sesiones eran frecuentemente canceladas por razones administrativas. Todo esto interrumpía la continuidad del aprendizaje y reducía la efectividad del programa.

Más allá de las barreras logísticas, esta primera experiencia permitió identificar dimensiones clave del problema. Los estudiantes haitianos no solo enfrentaban un desconocimiento del idioma, sino también un rezago académico considerable. Además, había una desconexión con la dinámica escolar: por ejemplo, desconocían que el medio oficial de comunicación de la escuela para notificar suspensiones de clases y otras actividades importantes era la página de Facebook –una red social que no utilizaban–; tampoco sabían que algunas tareas y actividades escolares eran asignadas mediante la plataforma Classroom –cuyo funcionamiento les era desconocido–; e incluso ignoraban las funciones del personal de Orientación y Prefectura.

Otra dimensión importante fue la situación de vulnerabilidad social de los estudiantes, quienes enfrentaban problemas de salud no atendidos, carencias materiales y experiencias de discriminación, todo lo cual dificultaba su participación efectiva en la escuela. Por ello, una parte importante de este programa piloto se reorientó hacia actividades de trabajo social, con el objetivo de resolver problemáticas urgentes. Finalmente, esta fase también puso en evidencia la necesidad de una intervención psicosocial más integral –es decir, de atender primero las condiciones materiales que generan conflictos emocionales y de conducta–, así como de establecer puentes de comunicación eficaces entre los padres de familia –no hablantes de español– y las autoridades escolares.

3.2. Segunda etapa piloto

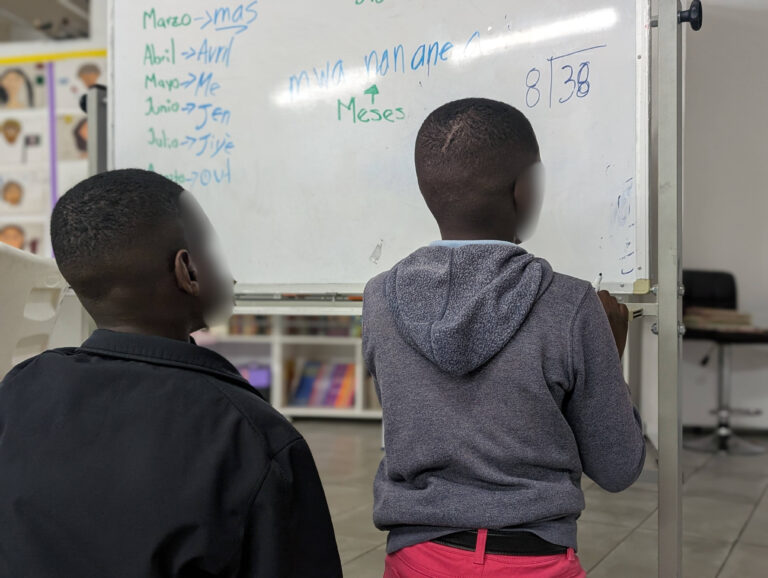

A partir de los aprendizajes obtenidos, Espacio Migrante decidió replantear su estrategia de intervención. Se diseñó un nuevo modelo que no dependiera del espacio escolar ni del horario institucional, que priorizara una relación más cercana y continua con los estudiantes y sus familias, y que permitiera abordar de mejor manera los problemas derivados de la discriminación y la vulnerabilidad social. También, se buscó un formato más atractivo, pues la primera fase piloto demostró que una clase de español resultaba poco motivadora para los adolescentes. El aprendizaje del español a partir de los contenidos específicos de los temas abordados en clase –p. ej., historia de México o educación sexual– resultaba más atractivo, significativo y por tanto eficaz para los adolescentes. Así nació el Club de Tareas, cuya fase piloto se implementó durante ocho semanas, del 20 de febrero al 10 de abril de 2025, justo antes del inicio del período vacacional de Semana Santa.

Las sesiones se realizaron semanalmente en las instalaciones de Espacio Migrante, con una duración aproximada de tres horas. La primera sesión contó con dos estudiantes; a partir de la segunda semana, el grupo creció a cinco, y desde la quinta sesión se consolidó un grupo estable de seis adolescentes: cuatro varones y dos mujeres, cursando primero o segundo grado de secundaria. Aunque la demanda para ingresar al club de tareas siguió incrementándose, en esta fase piloto se decidió no ampliar el número de alumnos, debido a que no se contaban con los recursos –materiales y humanos– para ello.

Uno de los elementos más significativos de esta etapa fue el entusiasmo y la alta regularidad y puntualidad de los asistentes. A pesar de que el estereotipo discriminatorio de los estudiantes haitianos los representa como poco motivados, y propensos al ausentismo e impuntualidad, salvo una excepción relacionada con el cambio de día de clase por cuestiones climáticas, los estudiantes acudieron de manera constante y puntual a todas las sesiones. Esto evidenció tanto su interés como la viabilidad y pertinencia de la intervención.

El nuevo modelo permitió superar varios de los problemas detectados en la etapa anterior. Al desarrollarse fuera del entorno escolar, las sesiones no interferían con las clases regulares ni dependían de decisiones administrativas ajenas al programa. Además, el espacio propio ofrecía condiciones más estables y adecuadas para el aprendizaje, así como una atmósfera relajada, de confianza, apoyo y respeto entre estudiantes y facilitadores.

4. El modelo de intervención desarrollado

El Club de Tareas fue concebido por Espacio Migrante como un espacio de acompañamiento educativo y emocional, orientado a estudiantes haitianos inscritos en la secundaria pública Alba Roja, quienes enfrentaban exclusión de facto en el aula debido a barreras lingüísticas, rezago académico y falta de apoyos institucionales. A diferencia de la primera intervención, limitada a sesiones dentro de la escuela, esta nueva propuesta se diseñó con base en un enfoque integral, que prioriza la construcción de vínculos de confianza, la atención personalizada y la continuidad del acompañamiento a lo largo del ciclo escolar. Este modelo también busca coadyuvar en la resolución de problemas no académicos –identificados en la fase piloto previa–, tales como la obtención de lentes o uniformes, la mediación entre los padres de familia y la escuela y la escucha o, en su caso, intervención ante situaciones de acoso escolar, entre otros.

4.1. Población objetivo y principios de funcionamiento

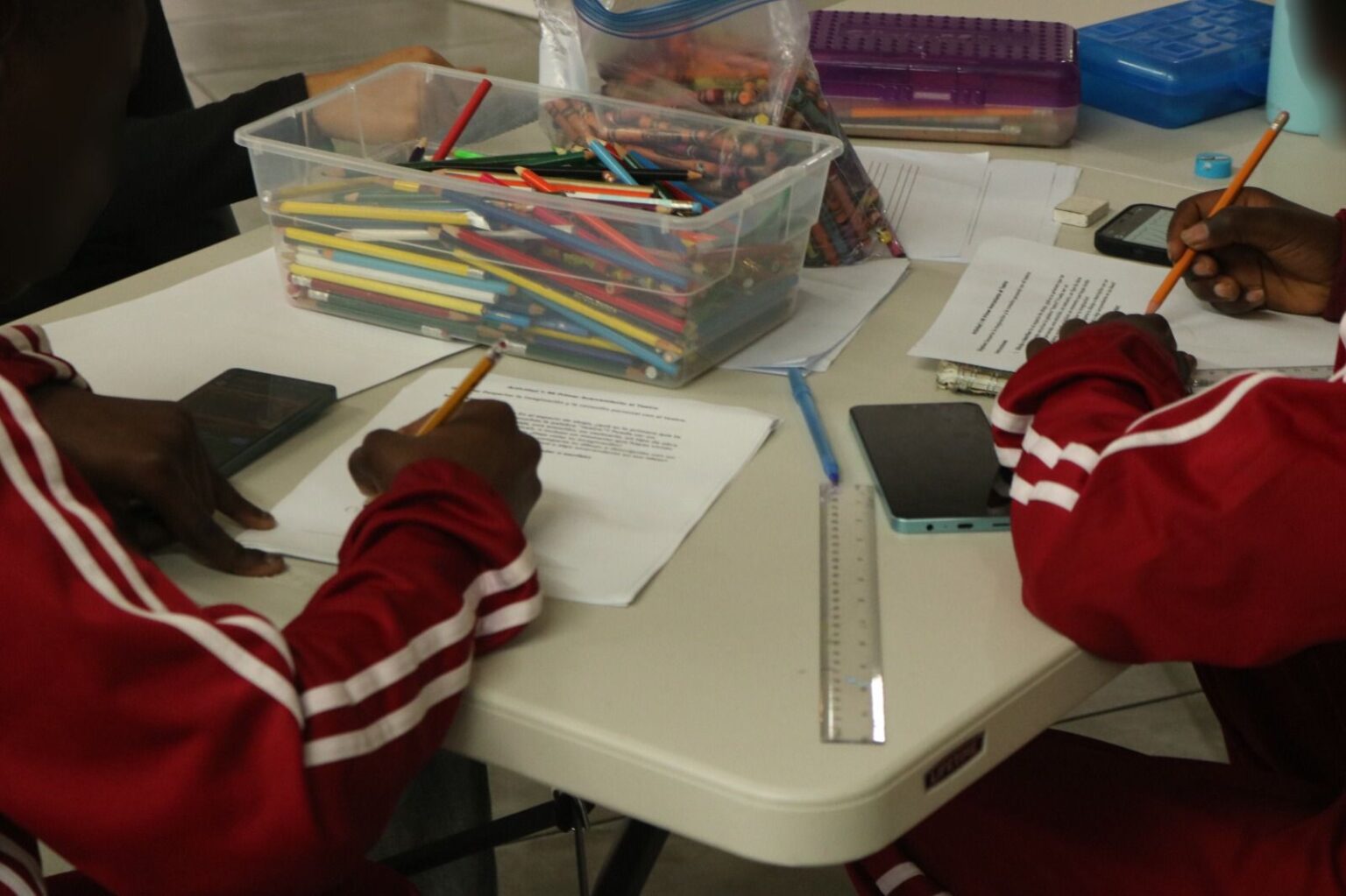

El programa se planteó inicialmente para atender a un grupo pequeño de entre seis y ocho adolescentes, con posibilidad de ampliar el cupo de manera paulatina conforme a la capacidad de atención. La atención se organiza sobre la base de relaciones uno a uno –o uno a pocos–: cada estudiante es asignado a una persona facilitadora universitaria, quien le acompaña de forma constante, con grupos no mayores a tres estudiantes por guía.

Una decisión clave del modelo fue incorporar como facilitadores a estudiantes universitarios. Esta elección respondió tanto a criterios prácticos como pedagógicos. Por un lado, su participación era posible dentro del marco de servicio social, prácticas profesionales o voluntariado. Por otro lado, su cercanía generacional con los adolescentes haitianos favorecía la construcción de vínculos afectivos más horizontales, semejantes a los que se establecen entre hermanos mayores y menores, más que a los que se dan entre docentes y alumnos. Esta relación más próxima facilitó la creación de un entorno de confianza y apertura mutua.

Previo al inicio de su participación, quienes integraban el grupo universitario recibieron una breve formación por parte de Espacio Migrante. Esta capacitación incluyó aspectos básicos del contexto migratorio, los objetivos del programa, principios pedagógicos elementales, así como lineamientos y protocolos éticos para el acompañamiento académico y emocional de los adolescentes.

Desde la primera fase piloto, el equipo ha contado con la participación de una persona haitiana bilingüe, quien, además de fungir como intérprete en situaciones específicas, ha sido un enlace vital con los padres de familia y, en general, con la comunidad haitiana establecida en la ciudad. Su presencia ha facilitado la comunicación intercultural y ha fortalecido la confianza entre las familias y el equipo del programa.

Debido a que los adolescentes acuden a la secundaria en el turno vespertino, las sesiones se realizan por las mañanas. En el nuevo modelo, las sesiones se realizan dos veces por semana y tienen una duración de aproximadamente tres horas y media, divididas en tres bloques: acompañamiento académico –10:00 a. m. a 12:00 p. m.–, comida y convivencia –12:00 a 1:00 p. m.–, y traslado acompañado a la secundaria –1:00 p. m. en adelante–.

El acompañamiento académico tiene como punto de partida las tareas asignadas a los adolescentes por sus respectivos profesores. Estas funcionan como punto de partida para abordar la enseñanza del español y para proveer a los adolescentes de estrategias organizativas y de estudio, para lograr un mejor desempeño académico. Así mismo, se presta particular atención a la enseñanza de las matemáticas debido a que, al constituir un lenguaje propio, presentan menos obstáculos a quienes no dominan el español. Lograr una buena nivelación académica en matemáticas permite reforzar la autoestima de los adolescentes y mejorar la percepción que se tiene de ellos dentro del ámbito escolar.

Proveer los alimentos en el marco del Club de tareas, además de contribuir a garantizar una alimentación nutritiva, tiene como finalidad la creación de un espacio de diálogo cultural en donde se compartan experiencias, saberes –y sabores– de diferentes culturas. El espacio de convivencia grupal –después del trabajo académico individual– contribuye a crear vínculos afectivos y de solidaridad entre los adolescentes.

Gracias a que las instalaciones de Espacio Migrante se encuentran a pocas cuadras de la secundaria Alba Roja, al finalizar cada sesión del Club de Tareas es posible acompañar al grupo caminando hasta la escuela. Este trayecto proporciona una oportunidad adicional de convivencia informal –en la que surgen distintos temas de conversación– y, especialmente, permite orientar a los adolescentes sobre el uso y los riesgos del espacio público. Este último aspecto resulta relevante para el caso de las adolescentes, que por su edad comienzan a ser víctimas del acoso callejero.

Finalmente, conviene señalar que, en todo momento, los estudiantes universitarios están acompañados, supervisados y orientados por personal capacitado, que interviene para proponer alguna actividad didáctica específica o para resolver problemas no académicos para los que los estudiantes universitarios no necesariamente se encuentran en condiciones de intervenir.

5. Conclusiones

El Club de Tareas desarrollado por Espacio Migrante representa una experiencia concreta de intervención comunitaria frente a una forma poco visible de exclusión educativa: la de adolescentes migrantes que, aunque están inscritos en el sistema escolar, no logran participar de manera efectiva en los procesos de aprendizaje. Se trata de estudiantes haitianos con dominio limitado del español, con un atraso escolar y que no comprenden el funcionamiento básico del sistema educativo mexicano. Esta triple condición los coloca en una situación de vulnerabilidad que la escuela pública, por sí sola, no ha logrado resolver.

El modelo de intervención propuesto por Espacio Migrante demuestra que es posible construir espacios pedagógicos alternativos, más flexibles, personalizados y culturalmente sensibles, que respondan a las necesidades reales de esta población. Uno de los aciertos más importantes es la incorporación de estudiantes universitarios como facilitadores. Si bien este perfil tiene una limitación clara –la falta de formación específica en didáctica–, también presenta ventajas significativas. Su cercanía generacional con los adolescentes les permite establecer relaciones de confianza más horizontales, que se asemejan a vínculos de hermandad más que a una relación tradicional docente-alumno. Su presencia contribuye a generar un ambiente lúdico y relajado, en el que los adolescentes participan con gusto y de manera voluntaria. Con una orientación adecuada, los estudiantes universitarios pueden convertirse en agentes educativos eficaces, particularmente en contextos donde la empatía, la constancia y la atención personalizada son tan importantes como la enseñanza de contenidos formales. Esta experiencia lo confirma.

Es importante subrayar que la atención educativa de niñas, niños y adolescentes migrantes es una responsabilidad del Estado. El modelo presentado aquí no busca reemplazar las acciones institucionales que deben garantizarse desde lo público, sino evidenciar sus limitaciones actuales y mostrar lo que puede lograrse desde la sociedad civil organizada cuando existen compromiso, creatividad y sensibilidad ante la exclusión. El Club de Tareas no sustituye el deber estatal; más bien, señala los vacíos existentes y muestra una ruta posible para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos educativos de adolescentes migrantes, más allá de la mera inscripción escolar.

Este artículo cumplió con los lineamientos establecidos para la divulgación científica por el Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos.

Año de creación 2014

-

Carretera escénica Tijuana - Ensenada,Km 18.5, San Antonio del Mar, 22560Tijuana, Baja California, México.

- 664 631 6300 ext. 4023

- observamigracionyddhh@colef.mx